【記事内に広告を含みます】

藤子・F・不二雄の遺作となった大長編ドラえもん『のび太のねじ巻き都市冒険記』

作者は本作の途中で死去し、残りは作者の遺志を引き継いだ藤子プロ(漫画制作会社)のスタッフや映画関係者などによって描かれました。そこで次の疑問が浮かびます。

- 途中とは具体的にどこまでだったのか?

- 作者が亡くなったあと関係者はどうやって原稿や映画を完成させたのか?

- そもそもどうしてドラえもんは続けられることになったのか?

連載第1回から異例の制作体制になった本作。関係者による漫画やインタビューを元に完成までの過程を探っていきます。

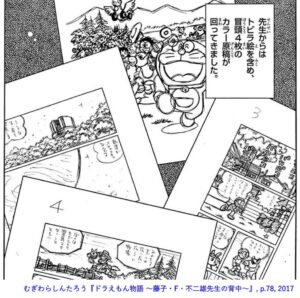

なお、本記事の内容は主に元チーフアシスタントのむぎわらしんたろう氏による漫画『ドラえもん物語 ~藤子・F・不二雄先生の背中~』に基づいています。とても素敵な作品なので、本記事でご興味をお持ちになった方はぜひお読みいただけると幸いです。

本作の制作過程は主に次のとおり分けることができます。()内はてんとう虫コミックスのページ番号を示します。

- 連載第1回の扉絵(コミックスの表紙)と冒頭カラー3ページ(表紙およびp.4~p.6)

- 連載第1回の残りページ(p.7~p.32)

- 連載第2回(p.3、p.33~p.57)

- 連載第3回(p.58~p.79)

- 連載第4回から第6回(p.80~p.103、p.104~p.134、p.135~p.176)

なお、前提として、作者は1986年に胃がん、1991年に肝臓がんを患い闘病中でした1。短編ドラえもんなどの連載をすべて中断し、大長編ドラえもんにほぼ専念する中で1996年から連載することになった作品が本作です2。作者はすでに通勤することも難しくなり、自宅で執筆した原稿を藤子プロ事務所に送付していました。

(表紙およびp.4~p.6)

作者がペンを入れたという意味において作者による真筆はこの4ページのみです。

(p.7~p.32)

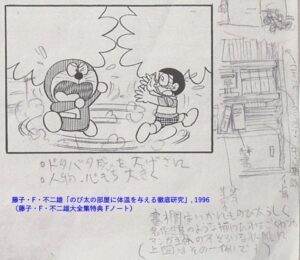

本パートは下絵のみを作者が、ペン入れを藤子プロが行っています。

本来、キャラクターの顔については必ず作者自身がペンを入れていました3。しかし、第1回のカラーページ以外については下絵のみの原稿が藤子プロに回され、主に当時のチーフアシスタントであったむぎわら氏がペンを入れ原稿を完成させることになります。

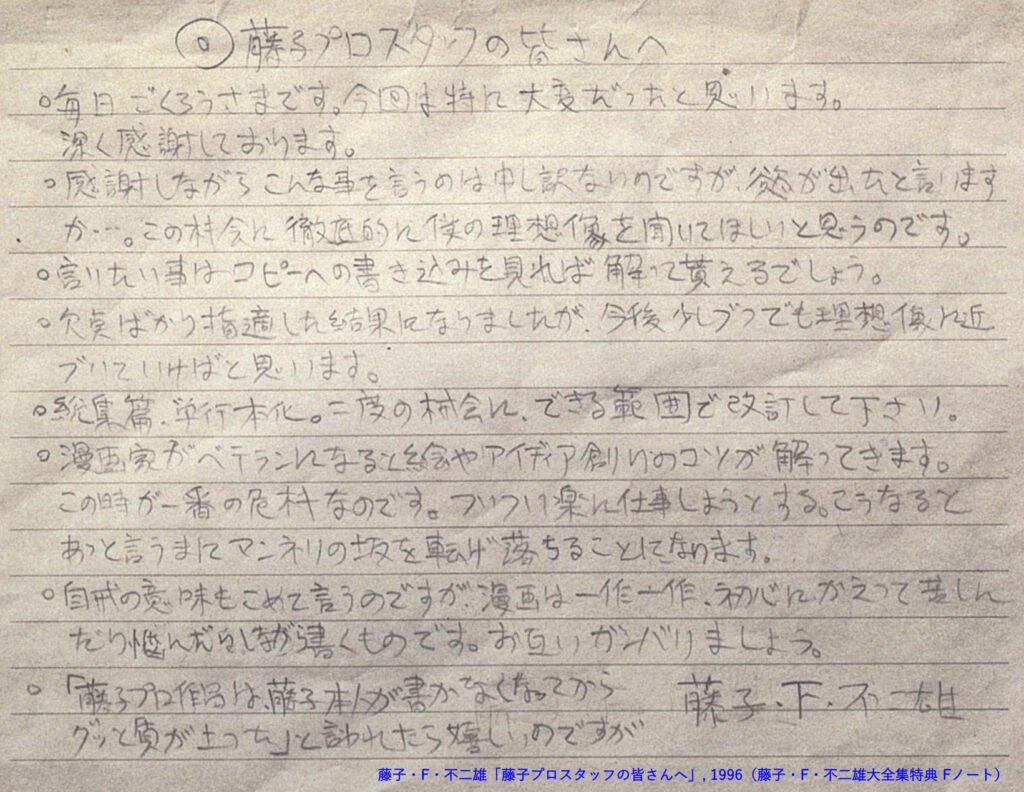

作者は完成原稿にコメントを付け、 自身の理想と期待を込めた「藤子プロスタッフの皆さんへ」という手紙を添えて返送します。このような詳細な指示はいままでになかったものでした。

「藤子プロ作品は藤子本人が書かなくなってからグッと質が上った」と言われたら嬉しいのですが

藤子・F・不二雄「藤子プロスタッフの皆さんへ」

映画ドラえもんの製作はスケジュールの都合上原作と同時並行で進められていたにもかかわらず4、これまでの映画の製作過程において、作者は関係者に先の展開を語ることはありませんでした。

作者は長編ストーリーの組み立てが苦手で、当初予定していた結末から外れることが多かったそうです5。当然、映画の芝山努監督も結末を知らずに絵コンテを描かざるを得ませんでした4。作者も含め、結末がどうなるかもはや誰にもわからなかったのです。

しかし、本作は例外でした。結末まで語られていたことが判明しています。

私、芝山監督、むぎわらしんたろうさんの3人で打ち合わせをしました。先生から2回目のラフ原稿(ほとんど○△のラフ)を見せられ、口頭で内容の説明がありました。続いて3回目、4回目、5回目、6回目。先生から途中のあらすじ、最後の結末を話されたのは今まで皆無。18作目にして初めてのことでした。帰りの電車で、芝山監督と二人で怪訝な気持ちだったのを覚えています。

シンエイ動画元プロデューサー・別紙壮一『映画ドラえもん超全集』 p.148

F先生が亡くなる1週間前に打ち合わせをしたんですけど、いつもF先生はノートを持ってこないんですよ。自分の頭の中に入っているという感じで、こちらが質問してもあまり答えてくれない。ところがこの時は、ノートを見ながらある程度の内容を話してくれた。

監督・ 芝山努『QuickJapan Vol.64』p.63

(p.3、p.33~p.576)

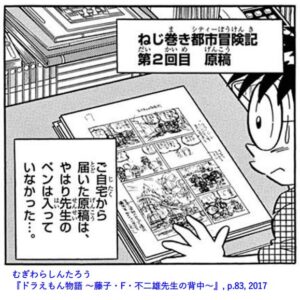

連載第2回は全ページについて、下絵のみを作者が、ペン入れを藤子プロが行い完成させています。

作者が最終的な完成原稿を確認できたのはここまででした。

第2回の原稿掲載後の9月20日夕方、作者が自宅の仕事部屋の机で意識を失っているのを二女の日子さんが発見します。救急車で病院に搬送されるも意識が戻ることはなく、そのまま23日に息を引き取ります7。62歳でした。

このとき、漫画を描いているような姿勢で作者が意識を失っていたと広く誤解されています。しかし、日子さんによるとそれは事実と異なるようです。

父が亡くなったとき、鉛筆を持って机の上に伏していたとマスコミに報道されました。すごくドラマチックな死だったみたいな描き方です。でも、本当は静かな、まるで庭を眺めているようにして椅子の上で意識を失っていました。

二女・日子『ドラえ本 ドラえもんグッズ大図鑑 3』p.182

上の状況から考えて鉛筆も持っていなかったと筆者は考えています。この点は独自研究なので最後に補足としてまとめます。

作者も死期を悟っていたようで、これから生まれるお孫さんに対してのプレゼントをご家族に託しています。

(p.58~p.79)

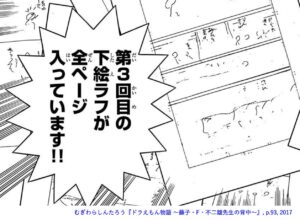

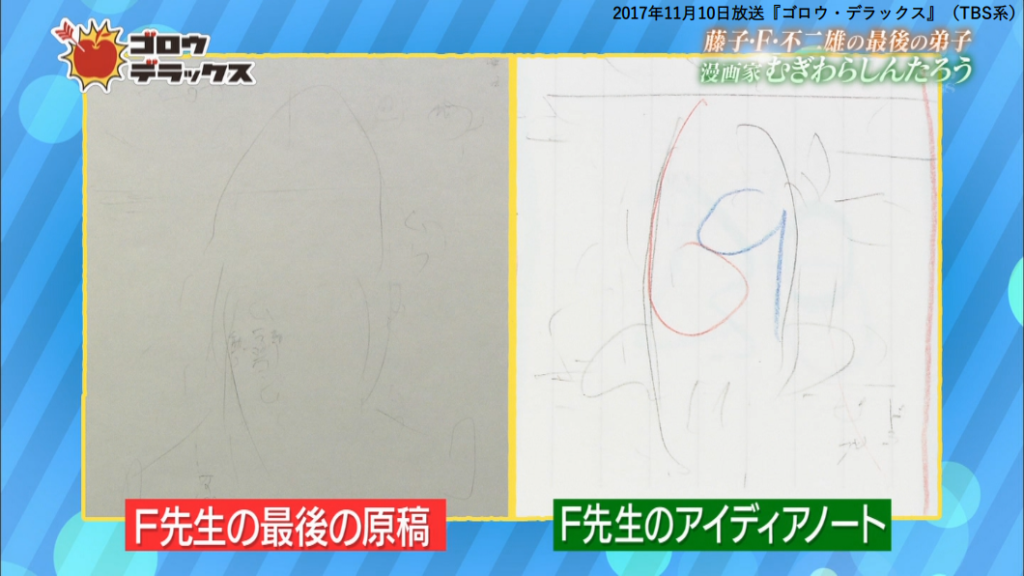

「ドラえもん、終わっちゃったじゃないか」と悲しみに暮れるむぎわら氏は、書斎の机の上に何かあるというご遺族からの連絡で作者の自宅を訪問します。そこで目にしたものは、連載第3回全ページの下絵ラフ(大ラフ)とアイディアノートだったのです。

最後の最後まで漫画家として児童漫画を描き続けた作者の信念や、全国の子どもたちの期待を裏切るわけにはいかないと悟った関係者たちはドラえもんを続けることを決意します8。

(妻の)正子さんが、私に向かって、こう漏らしました。

「楠部さん、パパも亡くなったし、ドラえもんをいいところで終わりにしようね」(中略)

ところが、近くに座っていた小学館の林四郎さんが、その言葉を遮りました。

「それは本心ですか? ドラえもんは、藤本先生が子どもたちのために遺したものです。ドラえもんは誰のものでもない。子どもたちのものです。やめると言うなら、やめていいか、子どもたちに聞いてください!」(中略)

それは正子さんにも通じました9。

シンエイ動画元代表取締役・楠部三吉郎『「ドラえもん」への感謝状』p.247

(p.80~p.103、p.104~p.134、p.135~p.176)

作者による原稿が残されていた第3回までと違い、アイディアレベルの資料しか残されていなかったそれ以降の制作は困難を極めます10。作者から最後までのあらすじを聞いていたといっても、そのまま簡単に作品に反映できるほど詳細なものではなかったのでしょう。

それでも、残された関係者は生前の作者の話やアイディアノートの断片などを継ぎ合わせ、本作を完成させます11。 映画の公開初日の打ち上げの席で、皆は涙を流してドラえもんを続けていくことを誓い合いました12。

僕はF先生が残した断片をジグソーパズルのように組み合わせて作ったんですけど、とにかく複雑な作品になっちゃった。もしかしたらF先生の考えを理解しきらないままだったのかもしれませんね。

監督・ 芝山努『QuickJapan Vol.64』p.63

今回、のび太はおもちゃに生命をふきこみます。単なる遊び道具にすぎなかったおもちゃとの交流によって、のび太の心も何かが変わっていきます。「何か」とは、…読んでからのお楽しみ。

藤子・F・不二雄『月刊コロコロコミック 1996年9月号』p.2113

本作を象徴するひみつ道具「生命のねじ」からわかるように、本作のテーマは「生命」です。作者に生命の危機が迫る中、どのような意図でこのテーマを選んだのか14、のび太の心の変化とは何か、いまとなっては知ることができません。

残されたアイディアノートから、本作の最初に登場する彗星は生命の由来となる存在であることが推察されます。この神のような「種まく者(種をまく者)」がのび太に「あとはまかせる」と後を託すことから、種まく者は作者本人ではないかという意見もあったようです15。

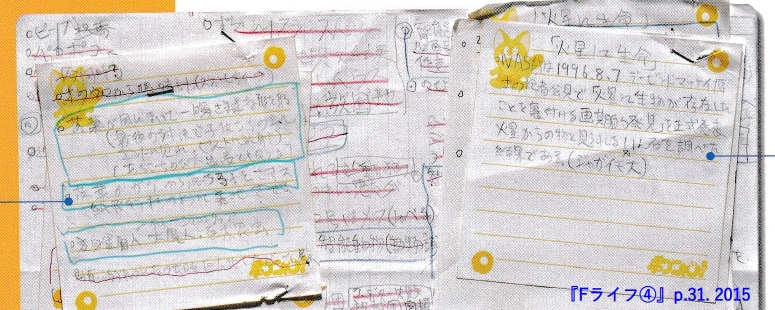

「種まく者」に関するアイディアノートの記載は次のとおりです。

ユメ(金属人のテレパシー)彗星となって生命をふりまく。「火星生命の由来」「ネジマキ星の由来」「わたしは去る。悪人一家が残ってる。ネジマキ星の運命は君の手に」

目ざめる。夜空一杯に金属メカが浮かび変身彗星が去って行く。「私は種まく者」

『Fライフ 4』p.31

「あとはまかせる16」というアイディアが、「ネジマキ星の運命は君の手に」という記載を指しているのか、公開されていない資料に記載されているのかは定かではありません。

正直なところ、本作はそこまで評価の高い作品とはいえません。しかし、おそらく作者が作品を託し、関係者の努力があり、そして何よりファンからの支持により、ドラえもんは続けられることになりました。その意味で本作が最重要作品であることに疑いはありません。

その後、アニメドラえもんはスタッフの高齢化などにより再び危機を迎えます。作品を託された関係者たちは、今度は自らが若手に作品を託すことを決断します17。その意志を引き継いだ水田わさびさんを筆頭としたスタッフ陣により創られたアニメドラえもんは、2025年に放送20周年を迎えました。

一生に一度は、読んだ子供達の心にいつまでも残るような傑作を発表したいと思っています。

藤子・F・不二雄:1962年ごろ正子さんに送った手紙より18

父の持論には続きがある。読者が「大人になった時、あんな漫画を読んだと思い出してくれればいいんだ」そうだ。父の本が、読んでくれた方の心の中にある「書斎」に並べてもらえたら。まさに本望なのだと思う。

長女・匡美『藤子・F・不二雄SF短編PERFECT版 7』p.367

机に突っ伏していたというのは前述したとおり事実と異なります。ラフを描き終えていたという状況から考えると、鉛筆を持っていたというのも誤りのように思えてなりません。ただ、正子さんによる次の証言があり、完全に否定するのは困難です。

机に向かいペンを握ったまま倒れていたのを日子が見つけて、救急車を呼んだんです。

妻・正子『NHKテレビテキスト こだわり人物伝 2010年4-5月』p.56

なお、次のドキュメンタリーでは作者が意識を失っていた際の状況に触れています。机の前の椅子で意識を失っていたのは確実ですが、近年の作品ではいずれも鉛筆には言及されていないように思えます。

- 「先生はこの机で…、意識がなくなって…」(むぎわらしんたろう『ドラえもん物語 ~藤子・F・不二雄先生の背中~』)

- 「最後まで漫画を書き終えて、意識を失ったんだと思います」(テレビ朝日『ドラえもん誕生物語 〜藤子・F・不二雄からの手紙〜』日子さんインタビュー, 2006.2.1919)

- 「藤本は自宅の机で意識を失い、そのまま帰らぬ人となった」(NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』ナレーション, 2013.10.21)

- 「藤子は机に向かったまま意識を失い、帰らぬ人となりました」(テレビ東京『新美の巨人たち 藤子・F・不二雄ミュージアム『ドラえもん』×千秋』ナレーション, 2021.11.20)

- 『NHKテレビテキスト こだわり人物伝 2010年4-5月』p.54. 正子氏コメント[↩]

- 作者は1995年春のSF大賞授賞式の際に「ドラえもんで忙しく大人向けのSF短編が描けなくてちょっとつらい(大意)」と話していたとのこと。:『ぼくドラえもん 19』p.10. すがやみつる氏コメント、すがやみつるTwitter 1, 2, 3, 4, 5(2023年4月26日)[↩]

- 正確には首から上:『THE GENGA ART OF DORAEMON ドラえもん拡大原画美術館』p.188. むぎわらしんたろう氏コメント[↩]

- 『Fライフ 4』p.33. 芝山努監督コメント[↩][↩]

- 大全集『大長編ドラえもん 5』p.606. 作者コメント(初出は『てんとう虫コミックス・アニメ版 映画ドラえもん のび太と夢幻三剣士(下)』)、他にも鉄人兵団、アニマル惑星、ブリキの迷宮、創世日記のアニメ版コミックスで同様のコメントをしているので、本当に苦手だったのでしょう。[↩]

- てんとう虫コミックスの扉絵(p.3のタイトルが書いてあるページ)を含む。連載第2回の扉絵です。:大全集『大長編ドラえもん 6』p.576, p.582[↩]

- 『女性セブン』p.41. 1996年10月10日号[↩]

- なお、作者死去から3日目に連載継続の報道(東京中日スポーツ9月25日版)がされたのは、何も決まっていない段階で取材を受けた担当者がその場で独断で回答したためです。横で聞いていたむぎわら氏は仰天しています。:『文藝春秋』pp.192-193. 2019年4月号[↩]

- その後、正子氏は子どもたちへの恩返しのため藤子・F・不二雄ミュージアムの設立に尽力されました。:『ハイパーホビー2010年6月号』p.99. 伊藤善章氏コメント[↩]

- 藤子・F・不二雄ミュージアムで現物を見た筆者としては第3回のラフも薄い線にしか見えません。が、むぎわら氏いわく「これで3回目は描ける」:『QuickJapan Vol.64』p.73[↩]

- 『藤子・F・不二雄大全集 大長編ドラえもん 6』p.588. むぎわらしんたろう氏コメント、『QuickJapan Vol.64』p.73. むぎわらしんたろう氏コメント[↩]

- 『Neo Utopia 40号』p.34. 別紙壮一氏コメント[↩]

- てんとう虫コミックス『のび太のねじ巻き都市冒険記』そでに転載[↩]

- アイディアノートからはNASAの火星生命のニュースから着想を得たように見えますが、この発表は連載第2回のタイミングでした。:『Fライフ 4』p.31[↩]

- 『QuickJapan Vol.64』p.63. 芝山努監督コメント[↩]

- 完成版コミックスでは「自然を大切にしてくれるきみならこの星をまかせていける」[↩]

- 楠部三吉郎『「ドラえもん」への感謝状』pp.250-255[↩]

- 2013年10月21日放送『プロフェッショナル 仕事の流儀』(NHK). 婚姻した直後の手紙とのことなので、1962年ごろと推定。婚姻年は『Pen+ 大人のための藤子・F・不二雄(2012年10月1日号別冊)』(p.46. 正子氏コメント)より。[↩]

- 本番組は非常に貴重な証言が多いのですが、残念ながらDVD化されておらず、現在視聴困難な状況です。一部証言部分を次の記事にて書き起こしています。:「インタビュー書き起こし」[↩]